FAQ

清涼飲料水のQ&A

─ あなたの疑問、解決します! ─

カフェインは、食品に含まれる成分のひとつです。コーヒー豆や茶葉、ガラナ、カカオ豆などに含まれており、中枢神経を興奮させる作用があるため、頭がすっきりしたり、眠気が抑えられたりすることがあります。

カフェインには、コーヒー豆や茶葉等に本来含まれているものと、それらを精製して食品添加物として加工したものが存在します。

カフェインは、コーヒー豆や茶葉、ガラナ、カカオ豆などに含まれており、これらを原料に作られたコーヒーやお茶、ココア飲料等の清涼飲料に含まれています。また、精製されたカフェインを食品添加物として添加した清涼飲料も販売されています。いわゆるエナジードリンクや目覚まし用のドリンク、コーラなどです。

カフェインは中枢神経を興奮させる作用があるため、適量であれば飲むと頭がすっきりしたり眠気が抑えられたりしますが、取りすぎるとめまいや心拍数の増加、興奮、不安、震え、不眠症、下痢、吐き気などの症状が出ることがあります。

また、カフェインの影響の出やすさ(カフェインへの感受性)は、人によって異なります。海外の一部の国では摂取量の上限を設定していますが、日本では摂取量の上限は定められていません。食品安全委員会のパンフレットでは、「食品中のカフェインについて」というコラムがあります。

こちらも参考にしてください。vol51_P2_3.pdf (fsc.go.jp)

飲む

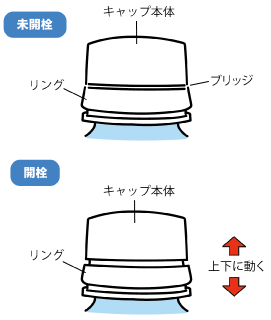

飲むキャップはキャップ本体とリング、それをつなぐブリッジでできています。

このキャップは、開栓すると本体とリングをつなぐブリッジが切れ、本体とリングが離れる仕組みになっています。

そのため、開封したキャップのリングは回るようになっているので、それを目安にしましょう。

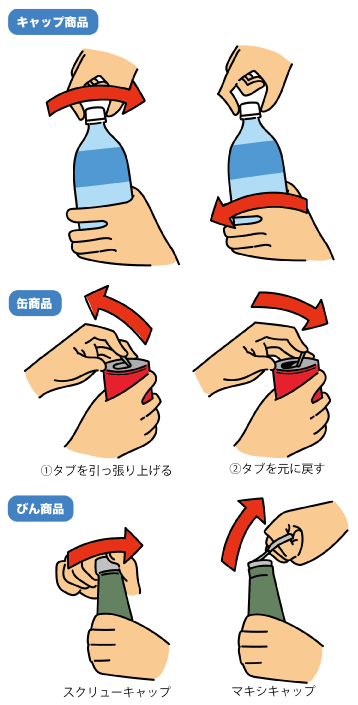

キャップは左回し(反時計回り)にしてしてください。右回しにすると、後で正しい方向に回しても開かなくなることがあります。

また、中の液体が噴き出すことがあるので、十分に注意してください。パソコンやスマートフォンなど、水に弱い精密機械の近くでは特にご注意ください。

固くて開けにくい時は、ボトル本体を回しましょう。

キャップが開きにくいときは、布などを当てると開栓しやすくなります。専用のオープナーもあるので、そちらを活用してもよいでしょう。それでも開かない場合は無理せず、商品に記載された問い合わせ先へご相談ください。

中に入っている飲み物の種類や飲んでいる状況、保存方法などによって変わりますが、基本的に開栓後は必ずキャップをして冷蔵庫で保管の上、なるべく早めにお飲みください。

お茶系など無糖の清涼飲料水が入った大型容器の場合は、コップなどに移して飲み(直接口をつけて飲むと、唾液や口の中の菌が入ることがあるので要注意)、必ず冷蔵庫で保管し、口飲みした場合は当日、コップに移した場合は2~3日以内を目安に飲み切ってください。

風味が落ち、最後には腐敗して飲めなくなりますので、開栓後はお早めにお飲みください。

直接ペットボトルなどで口飲みすると、口内にあった食べかす(粉薬など)が逆流し、中に入ってしまうことがあります。

【こんなときは要注意】開栓したまま放置すると、雑菌が発生する場合があります。また、開栓前であっても中身が劣化している可能性があります。

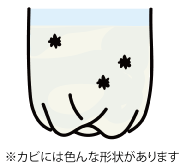

それがカビだった場合は、目に見えない小さな胞子が菌糸を伸ばし、少しずつ成長して、かたまり状になることがあります(色や形状はカビの種類により異なります。)

未開栓で何かが浮いていた場合は口をつけず、パッケージに記載された問い合わせ先に連絡の上、ご相談ください。

【こんなときは要注意】開栓後に、中身が劣化する可能性があります。菌が清涼飲料水に含まれる糖などの栄養分を食べて酸などを排出するため、酸っぱい味やにおいがすることがあります。

未開栓で何かが浮いていた場合は口をつけず、パッケージに記載された問い合わせ先に連絡の上、ご相談ください。

【こんな時は要注意】開栓後に、中身が劣化する可能性があります。菌の増殖による濁りや、成分の分離が考えられます。

未開栓で何かが浮いていた場合は口をつけず、パッケージに記載された問い合わせ先に連絡の上、ご相談ください。

【こんなときは要注意】開栓後に、中身が劣化する可能性があります。菌が清涼飲料水に含まれる糖などの栄養分を食べ、酸に加えてガスを発生させることがあります。このガスの発生が続くと、容器がパンパンに膨らんでしまいます。

未開栓で何かが浮いていた場合は口をつけず、パッケージに記載された問い合わせ先に連絡の上、ご相談ください。

清涼飲料水は種類や容器、製造ラインごとに食品衛生法で定められた品質管理の基準があり、それに沿って生産されています。

さらに国際的な食品衛生管理システムであるHACCP(※)も導入されていて、厳格な品質管理のもと安心安全な商品が流通しています。

※「HACCP(Hazard Analysis Critical Control Point)」→米国で宇宙食の安全性を確保するために開発された国際的な食品衛生管理システムのこと。

いいえ、清涼飲料水に防腐剤は入っていません。その代わり、容器が菌の侵入をしっかり防御しています。

ペットボトル、缶、ビンなど、いずれの容器も未開栓品は菌が入らないようにガードされており、品質を維持しています。

開栓したペットボトルやボトル缶を持ち運びするときは、液漏れや品質の劣化を防ぐため、しっかりとキャップを閉めてください。特にボトル缶は、ペットボトル以上にキャップをきっちり閉めましょう。

また、炭酸飲料の長時間にわたる持ち歩きは、振動で炭酸ガスが抜けやすくなるため、あまりお勧めできません。再度開栓した際の噴きこぼれや液漏れにもご注意ください。

凍らせる目的(冷凍兼用ペットボトル)で開発された商品を除いて、通常の商品を凍らせると容器が膨張し破損する危険性があります。開栓していないものは特に危険なので、絶対にやめましょう。

必ず中身を別の耐熱容器に移してから、温めるようにしましょう。電子レンジを使う場合は、取扱説明書に記載された方法で温め、やけどや突沸(※)にご注意ください。

※「突沸」→液体を静かに熱すると、沸点以上になっても沸騰しないことがあります(過熱状態)。このとき何らかの刺激(振動や調味料を入れるなど)が加わると、突然爆発したように沸騰し中身が飛び出すことがあり、これを「突沸」と呼びます。

ボトル缶を開栓前に強く振ると、中身が噴き出す恐れがあります。斜めに持って開けたり、勢いよく開けたりしても、中身が噴き出すことがあるので注意してください。

シャンメリーは開栓時、場を盛り上げるように音を発しながら、勢いよく栓が飛び出します。包装紙やラベルにある「栓の開け方」をよく読み、人や蛍光灯、窓などに当たらないように配慮してください。必ずナプキンや布で覆い、ゆっくりと栓を抜きましょう。

容器に口をつけて飲むことを指します。

これによって口内の菌が、清涼飲料水に混入することが知られています。口内環境や歯磨き、食事によって菌の量は変わりますが、「ペットボトル1本(半量)を飲むと1mlあたりおおよそ1000個の菌が入るの菌が入る」という検証結果も存在します。

人の口の中には数百種類以上の菌が住んでおり、その数は唾液1ml当たり1~10億個といわれています(※)。容器に直接口をつけて飲む場合は、菌が清涼飲料水の中に入って品質が劣化するため、早めに飲み切りましょう。

※日本防菌防黴学会・編『菌・カビを知る・防ぐ60の知恵』

ホットの容器は持ったときは熱くなくても、中身の温度が高いことがあるので、開けるときや飲むときはやけどに気をつけてください。

缶のタブがずれてしまっているときは、もとの位置に戻してから開けましょう。そのまま無理に開けると、タブがとれてしまうことがあります。

カフェインは、コーヒー豆や茶葉、ガラナ、カカオ豆などに含まれており、これらを原料に作られたコーヒーやお茶、ココア飲料等の清涼飲料に含まれています。また、精製されたカフェインを食品添加物として添加した清涼飲料も販売されています。いわゆるエナジードリンクや目覚まし用のドリンク、コーラなどです。

保存・賞味期限・表示

保存・賞味期限・表示保存の仕方について次に留意しつつ、商品に記載された「保存方法」に従ってください。

●品質劣化の原因となるため、直射日光や高温を避けてください。陽の当たるベランダや部屋の窓際に置くのはお勧めできません。

●危険なので暑くなる車内での保存は避けましょう。特に炭酸飲料は、容器が膨らみ破裂する恐れがあります。

●冷凍による加熱は避けてください(専用商品は除く)。容器の膨張や破裂など、液漏れの原因にもなります。

●においの強いものと一緒に保存しないでください。長期間、一緒に保管すると中身や容器に、においが移ることがあります。

キャップをせずに放置すると空気中の菌が落下してきたり、においに誘われた虫が寄ってきたりします。中身を飲み切っていないペットボトルは、必ずキャップをつけましょう。

清涼飲料水は未開栓であれば賞味期限までおいしく飲めるものの、実はその間にも品質は緩やかに変化します。その保存状態が変化に大きな影響を与えるため、商品に記載されている正しい保存方法に従いましょう。

清涼飲料水はにおいの強いものと一緒に保存すると、着香することがあります。保存方法や場所には十分ご留意ください。

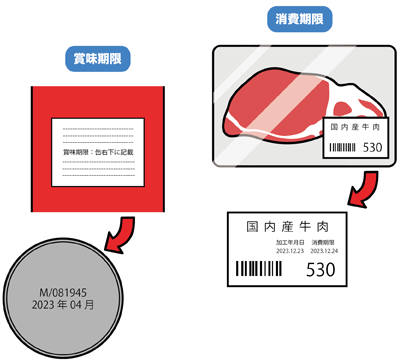

賞味期限とは未開封のまま表示された保存方法に従い、おいしく飲める期限を示しています。賞味期限を過ぎたからといって、すぐに飲めなくなるわけではありませんが、風味が落ちやすいのでお勧めできません。

備蓄として保存されている場合も、定期的な確認をお願いします。

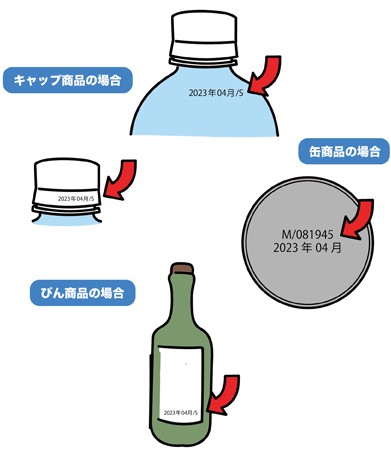

主に容器の底や側面、キャップなどに書かれています。全ての容器に、名称や原材料名が一括して書かれた「義務表示事項」というものがあり、そこに「賞味期限がどこに書かれているか」も表示されています。

賞味期限は年月表示と年月日表示のものがあります。

「賞味期限」とは、あくまでキャップ開栓前の保存期間を指しています。開栓後は早めに飲み切ってください。

「賞味期限」とは未開封で、かつ容器に表示された方法で保存したとき、“おいしく”飲食できる期限を示しています。賞味期限が過ぎたからといって安全性に問題を起きるなど、すぐに飲めなくなるわけではありませんが、風味が落ちることがあるため期限内にお召し上がりをお勧めしています。

一方「消費期限」は未開封で、かつ容器に表示された方法で保存したとき、“安全に”飲食できる期限を示しています。このため、食品衛生上の点からも「消費期限」を過ぎたものの飲食は避けてください。

一般的に、品質が劣化しやすい食品は「消費期限」、品質が劣化しにくい食品は「賞味期限」が表示されています。

清涼飲料水において、商品に添加したビタミンC量をレモン果実で個数換算する場合、レモン果実1個当たり「20mg換算」を基準とすることとしています。

詳しくはこちら→「レモン果実1個当たりのビタミンC量」表示ガイドライン

内容量については食品表示基準により、容量または重量で表記することになっています。

500mlと表示されていても、全ての商品にピッタリとその量が入っているわけではありません。

計量法において、表示量と実際に入っている量との誤差が認められており、100~500mlの清涼飲料水ならば、許される表示は下限値2%以内と決められています。500mlの商品なら2%は10mlなので、最低490mlは入っていることになります。

食品表示基準では、「100ml当たり5kcal未満であれば、0kcalと表示できる」とされています。

食品表示基準によって、基準が定められています。

飲料100ml当たり糖類2.5g以下の場合は「低糖」「微糖」となり、糖類0.5g未満の場合は「無糖」と表示できます。

また「低糖」「微糖」については、従来品や日本コーヒー飲料協会が策定した「コーヒー飲料等通常品(7.5g/100ml)」に比較し、2.5g以上糖類が低減されていれば、その低減された量や割合を「糖類〇〇%減」などと具体的に記載することができます。

一方、「甘さ控えめ」など味覚に関する表示には、個人差があることから特に法律で定められた基準はありません。

果物の輪切りの絵が使える清涼飲料水は、果汁100%の商品に限定されています(紅茶飲料は除く)。

果実飲料などの表示に関する公正競争規約では、「果汁入り飲料及びその他の飲料にあっては、スライス等の表示は不当表示に該当する」と定められています。

品質が劣化する上、著しく味も落ちます。それだけでなくバイ菌が増えたり浮遊物が発生したりするので、誤って口にしないよう注意しましょう。

脱水症状のための食事療法として世界保健機構(WHO)が推奨する「経口補水療法」に用いる病者用の飲み物です。

「経口補水液」と表示をして製品を販売するためには、特別用途食品の許可を得なければなりません。

<消費者庁 特別用途食品のウェブサイト>

(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/)

表示に関する詳細は下記となります。

●「カロリーゼロ」と表示できる商品は、100ml当たりのエネルギー5kcal未満となります。

●「低カロリー」「カロリー控えめ」は、100ml当たりのエネルギー20kcal未満が絶対表示です。

●「カロリーオフ」「カロリー〇%カット」などは他の商品との相対表示であり、対象商品に比べて100ml当たりのエネルギー20kcal以上が低減され、かつ相対差(低減された割合)25%以上でなければなりません。

一方、「甘さ控えめ」などに関する表示は、個人差があることなどから特に法律で定められた基準はありません。

清涼飲料水のパッケージに書かれている「カロリーオフ」「カロリーカット」に、実は明確な基準がありません。

例えば、「低カロリー」「カロリー控えめ」なら100ml当たりのエネルギー20kcal未満が絶対表示となります。しかし、対して「カロリーオフ」「カロリー〇%カット」「カロリーハーフ」の文言は、単に他の商品と比べたときの相対表示となります。

そのため「低カロリー」「カロリー控えめ」は基準が明確ですが、「カロリーオフ」「カロリーカット」はどちらのカロリーが低いか一概にいえません。商品記載の栄養成分表示にあるエネルギー(カロリー)値を、参考にしてください。

熱中症の予防のためには水分を補給してください。

しかし、むやみに水分を取るのは予防策として不十分です。たくさん汗をかいた身体は、水分と同時に塩分も失っています。体内の塩分濃度が下がると、実はいくら水を飲んでもうまく水分を吸収できません。

このような状況を防ぐため、厚生労働省のWebサイトでも水分だけでなく塩分の摂取が推奨されています。

全清飲では、100ml当たり40~80mgのナトリウム(食塩相当量として0.1~0.2g)を含んだ飲料を、「熱中症対策に適した飲料」として表示できるよう「熱中症対策表示ガイドライン」を定めております。

熱中症予防には、水分だけでなく塩分の摂取も望まれるため、ナトリウム濃度の高い清涼飲料水が適しているとされています。

具体的には、厚生労働省HPにある熱中症予防関連資料に記された数値、飲料100ml 当たりナトリウム40~80mgを含有した清涼飲料水が、該当しています。

2012年5月17日、全清飲では正確な情報伝達と市場の混乱防止を目的に、適正な表示方法を定めた「熱中症対策ガイドライン」を制定しました。

詳しくはこちら→「熱中症対策ガイドライン」

一般に成人が1日を過ごすのに必要な水分は約2.5ℓ。そのうち0.9ℓは食品自体の水分と調理水から吸収し、0.3ℓは体内の酸化燃焼から得ており、残り1.3ℓは飲み物から摂取するといわれています。

ただし、その量はその日の汗の量や気温によって異なります。いつでもどこでも手軽に飲める清涼飲料水は、あらゆる場面で水分補給に便利な商品です。

医学的には「清涼飲料水ケトーシス」と呼ばれるペットボトル症候群。これは糖尿病の自覚のない人が、症状のひとつ「喉の渇き」を癒すため、砂糖が入ったペットボトル飲料を多飲していたことで名づけられた造語です。

ペットボトルに入った飲料全てが問題なわけではありません。ミネラルウォーターやお茶飲料、炭酸飲料など無糖のものは害がないので、パッケージに記載された栄養成分表示を参考にしてください。

なお、「清涼飲料水ケトーシス」は少なくても1カ月以上、10%程度糖分を含む清涼飲料水を毎日1.5ℓ以上飲み、急激に血糖値が上がるケトーシス(糖尿病の中でも血液中のケトン体が増えている重たい症状)になることです。

症状としては著しい喉の渇きや体重減少、倦怠感が表れ、ひどくなると意識がもうろうとし昏睡状態に陥ることもあります。

詳しくは「健康のためかしこく飲みましょう」をご確認ください。

清涼飲料水は、ミネラルウォーターやお茶系飲料のような無糖のものから、炭酸飲料や果実飲料のような糖を含むものまで多種多様です。

最近では、甘さは感じるもののカロリーゼロの甘味料を使用したものもあり、嗜好品として消費者が好みに応じて商品を選択しています。

清涼飲料水の全てが糖尿病や肥満に直結するとは考えられません。しかしながら、糖を含む飲料を毎日多量に摂取し続ければ、健康に影響が出ることもあります。

甘さは感じるのにゼロカロリーや低カロリーを謳った商品の中には、食品添加物として認可された甘味料を使用されています。このような甘味料は「高甘味度甘味料」と呼ばれ、砂糖の200倍以上の甘味を持つものがあります。

これらを組み合わせることで、ノンカロリーで甘くておいしい清涼飲料水をつくることが可能になりました。

「糖質」とはエネルギー源となる主要な栄養素で、炭水化物から食物繊維を除いたものの総称です。一方、「糖類」とは糖質を構成する要素のひとつです。

食品表示基準の栄養成分にかかわる表示において「糖類」は、糖の最小単位であるぶどう糖や果糖などの「単糖類」と、それらが2つ結合したショ糖(一般的には砂糖のこと)や麦芽糖など「二糖類の総称だと定義されています。

糖質と食物繊維の合計が炭水化物の量になります。そのため、炭水化物の量を糖質の参考値として活用することも可能です。

「糖質」は主要なエネルギー源となる体に欠かせない栄養源です。糖質は炭水化物から食物繊維を除いたものの総称で、甘いものやご飯、パンなどの穀類に多く含まれています。

食べ物から取った糖質は、消化吸収されて血液と一緒に全身を巡り、エネルギーとして使われます。

糖類は常に表示することが義務づけられた成分ではなく、商品ごとの特性に応じて適宜表示することが定められているからです。

カフェインは中枢神経を興奮させる作用があるため、適量であれば飲むと頭がすっきりしたり眠気が抑えられたりしますが、取りすぎるとめまいや心拍数の増加、興奮、不安、震え、不眠症、下痢、吐き気などの症状が出ることがあります。

また、カフェインの影響の出やすさ(カフェインへの感受性)は、人によって異なります。海外の一部の国では摂取量の上限を設定していますが、日本では摂取量の上限は定められていません。食品安全委員会のパンフレットでは、「食品中のカフェインについて」というコラムがあります。

こちらも参考にしてください。vol51_P2_3.pdf (fsc.go.jp)

水分補給の際は、糖分が含まれない水やお茶をたくさん飲むことです。

缶コーヒーや炭酸飲料、スポーツ飲料には糖質量が多く含まれるものがあります。清涼飲料水に含まれるブドウ糖は体内への吸収が早く、血糖値が急上昇しやすいため、飲みすぎには注意しましょう。

自販機

自販機一般社団法人日本自動販売システム工業会の調査結果によると、清涼飲料自販機の普及台数は「199万4000台」とのことです(調査時期:2022年12月末)。

詳しくはこちら→「日本自動販売システム機械工業会/インフォメーション館/自販機データ」

省エネ型自動販売機、特に最新省エネ機であるヒートポンプ自販機を積極的に導入しています。また、屋内設置自販機照明の24時間消灯にも継続的に取り組んでいます。自販機業界の省エネに関する取組としては、こちらをご覧ください。

詳しくはこちら→「日本自動販売システム機械工業会/環境問題への取り組み」

清涼飲料自販機には地震などの災害時になると、停電時でも無料で商品を提供できるフリーベンド機能を搭載した機種の導入が進んでいます。「緊急時の水がめ」として活用できるものや、リアルタイムで災害情報を伝える電光掲示板を装備したものが存在しています。

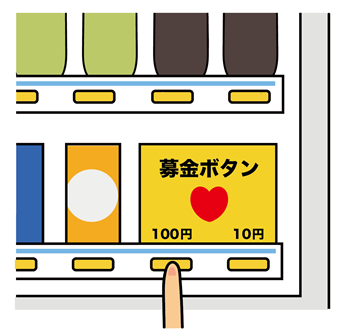

清涼飲料自販機は、飲料水の提供に必要なツールとして生活に溶け込んでいますが、その中には購入代金の一部が環境保全や、さまざまな支援活動に当てられる募金タイプのものが存在しています。

森林保護や難病サポート、スポーツ支援、赤十字支援、盲導犬育成、野生動物の支援、そして子ども虐待防止啓発や乳がん早期発見の啓発運動に寄与するなど、さまざまな募金自販機があります。

「住所表示ステッカー」貼りつけの背景は次の通り。

ケータイ電話などの普及に伴い、緊急事態を発見しても通報者が今いる住所がわからず伝えられない、といった事例が増えていました。そこで全国消防長会から自販機業界に、「自販機の住所表示」の依頼がきたことがきっかけです。

そこから社会インフラとして貢献できる方法を検討し、2005年より屋外に設置された飲料自販機に、住所表示ステッカーを貼る活動を行うようになりました。

清涼飲料自販機協議会では、自販機自主ガイドラインで原則、清涼飲料空容器の回収ボックスを設置することにしています。

ただし、清涼飲料空容器回収ボックス(リサイクルボックス)は、設置場所を管理されているお客様の事情もあり、ご理解をいただいた上での対応となります。

清涼飲料自販機で販売した清涼飲料空容器を回収し、リサイクルするためのボックスです。

清涼飲料空容器以外の異物(※)を入れられると、リサイクルに支障をきたすため清涼飲料空容器以外は、入れないようにお願いします。

※異物とは→タバコや弁当容器、コーヒープラカップ、電池など。なお、飲み残しも異物に該当します!

清涼飲料業界は、清涼飲料自販機横リサイクルボックスへの異物削減に努めており、2022年秋、業界統一仕様の清涼飲料自販機横新機能リサイクルボックスとして、展開を開始しました。

オレンジ色には、「ゴミ箱感の払拭」と「SDGs11 住み続けられるまちづくりを」の思いを込めています。

そして、清涼飲料自販機横新機能リサイクルボックスは、まず屋外などの異物の多いところで主に使用し、順次展開しています。

東日本大震災の際、津波で流出した清涼飲料自販機はありましたが、地震で転倒したものはほぼありませんでした。

自販機業界4団体(※)は、地震による清涼飲料自販機の転倒防止・安全への取り組みとして、2010年に自販機据付規準を制定しました。

自販機の耐震技術に関する研究も積極的に行い、地震に知見のある研究者や行政関係者からも意見をいただきながら、加振テストなどの検証データに基づいた設置方法を定め、JIS基準同等以上の安全性の確保に取り組んでいます。

また、さらなる設置規準の理解と設置技術の向上を目指すために、2010年より「自販機据付講習会」と「検定試験」を毎年行っています(2020年はコロナのため中止)。

※全清飲、一般社団法人日本自動販売システム機械工業会、一般社団法人日本自動販売協会、日本自動販売機保安整備協会。

清涼飲料自販機の場合、冷媒(自販機の中を冷やすための物質)に使われていたフロンガスは、すでにオゾン層を破壊しないタイプに転換済です。さらに一歩進んで、2007年からはオゾン層だけでなく地球温暖化にも影響がほとんど出ない、グリーン冷媒(炭化水素、二酸化炭素、HFO=ハイドロフルオロオレフィン)への移行が進んでいます。

使用済み清涼飲料自販機は、廃棄物処理法の上で産業廃棄物(マニフェスト制度[※]対象物)として処理され、鉄や非鉄金属、樹脂などは再利用されています。

また、蛍光灯やフロンガスなどは法律に従って適正に処理されています。

※「マニフェスト制度」→不適正な処理による環境汚染や不法投棄を防ぐため、産業廃棄物が適正に処理されたことを確認できる仕組みのこと(金属くず、ゴムくずなど20種類が管理対象)。

そのような場合は清涼飲料自販機前面にある、「管理者名」「連絡先住所」「連絡先電話番号」を明記した自販機統一ステッカーをご確認の上、お問い合わせください。万が一の故障やご指摘に対応しています。

答えは「住所」でした!

自動販売機に貼られた住所表示ステッカーを見れば現在地がわかるので、道に迷ったときや救急車を呼んだりするときに、とても便利です!

答えは「飲み残しがある容器を入れてしまう」でした!

実は、飲み残しがあるとリサイクルしにくくなるため、全部飲み切ってから入れてください。

お茶や水などが不動の人気です。

清涼飲料業界では省資源化のため、容量の軽量化に取り組んでいます。

ぶつけたり落としたりすると、容器に亀裂が入り中身が漏れてしまうことがあるため、容器は優しく扱うようにお願いします。

清涼飲料水に使用する容器には、食品衛生法によってPET容器、缶容器、紙容器、ガラス容器などの規格基準が定められています。

清涼飲料水に使われる缶は、用途・製造方法・環境負荷などを考慮して、アルミとスチールのいずれかの容器が使われています。

アルミ缶はとても繊細で、実はコピー用紙2枚ほどの薄さしかありません。例えば自転車のカゴの中でガタガタさせるだけ、あるいは鉛筆の芯を刺しただけでも、傷がつき穴が空くことがあります。注意して扱いましょう。

缶飲料を温度が高い場所に置いたり、冷凍庫で凍らしたりしてしまうと、中の圧力が高くなってしまうことがあります。また、炭酸飲料の缶などを落として衝撃を加えたときも、同じ圧力の変化が起こります。

比較的強度の弱い缶が、こういった圧力の変化を受けると底面が膨らむ場合があるので、取り扱いには十分注意ください。

アルミ缶は清涼飲料水の容器包装であり、二次利用は想定しておりません。衛生面や安全面から水筒代わりなど、違う目的で使用しないでください。

特に、洗剤や塩素系漂白剤を入れてキャップをし密閉すると、破裂する可能性があり大変危険です。

詳しくはこちら→「東京消防庁/アルカリ性洗剤をアルミニウム缶に投入し、水素を発生させる実験映像」

21本です。

かつてJIS(日本工業規格)において、サイダーなどの炭酸飲料や果実飲料の王冠のヒダの数は、21本と決められていました。1994年に同規格が廃止となった今でも慣例として21本で継続しています。

ちなみに21本の理由は、丸いものに栓をする場合3の倍数が効率的なためです。

開栓時、炭酸ガスや窒素ガスを外に逃がすために開けているのと、開栓時にキャップが飛ぶことを防ぐ役割があります。

内容液を入れてキャップをした後に、飲み口のネジ部分を洗浄するためのものです。

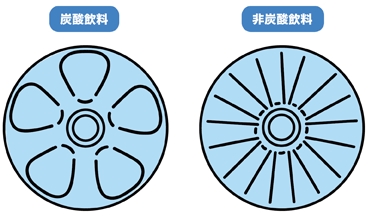

ペットボトルのデザインには、中に入れる飲み物の種類や商品の詰め方によって、さまざまな工夫がされています。

例えば炭酸飲料の場合、炭酸ガスでペットボトルが膨らむことがあります。その際、底部が平らだと真ん中が出っ張ってしまい、場合によっては容器が立たなくなることがあります。そのような事態を防ぐために、炭酸飲料のペットボトルには炭酸ガスの圧力に強い、花びら型のデザインが施されていることがあります。

ペットボトルの飲み口に縦に入った溝はキャップを開けた際、瞬時に溝からガスが抜けるように工夫したものです。キャップが弾け飛ぶのを防いでいます。他にも充填後の洗浄のためのものもあり、商品ごとに目的が異なります。

ペットボトルは清涼飲料水の容器包装です。二次利用は想定しておりません。

衛生面や安全面から水筒代わりなど、違う目的で使用しないでください。また、誤飲の危険性がありますので薬品、農薬、洗剤などは絶対に入れないでください。熱いものを入れると容器が変形し、蓋が閉まりにくくなって中身が漏れるなどの危険があります。

ペットボトルは炭酸飲料用の耐圧ボトル、熱充填向けの耐熱ボトル、殺菌後に充填するアセプティックボトルなどあります。白くなったものは熱に弱いものだと推測されますが、そもそもペットボトルは清涼飲料水の容器包装であり、二次利用は想定しておりません。

答えは「リサイクルできること」でした!

ペットボトルは軽くて丈夫、透明で中が見やすいなどさまざまな特長があります。リサイクルは最もエコな特長のひとつです。

ペットボトルの固さはそれぞれの飲み物の特性に応じて工夫されています。

【厚くて固い】

耐熱用ボトルはスポーツドリンク、野菜ジュース、果汁入りジュースなどに使用され、高温で殺菌された飲み物を入れるために、高温に耐える材質で作られています。

また、炭酸飲料に使われる耐圧用ボトルは、炭酸飲料の圧力に耐えるために均等に圧力を受けられるよう設計されています。

【薄くてやわらかい】

ミネラルウォーターやお茶などに使われる無菌充填用ボトルは、無菌状態(加熱殺菌をしない)で充填、さらに炭酸飲料のように圧力もかからないことから、薄くてやわらかい材質で製造されています。

ペットボトルは、リサイクルして再びペットボトルとなるボトルtoボトルを進め、CO₂排出削減、資源循環へ取り組んでいます。

リサイクルする際に、使われる原料(回収した使用済みペットボトル)や再生処理プロセスにより、リサイクル樹脂の色味がばらつきます。リサイクル樹脂の配合量によりペットボトルの飲み口や底部で色が付いているように見えることがありますが、新しいPET樹脂で作るペットボトルと同様に、食品衛生法に基づき製造されており、 品質、安全性は同じです。

より詳しくはこちら→ボトルtoボトルとは?

分別収集を促進するため、清涼飲料の容器には「識別表示マーク」がついています。詳しくは「一般的な容器の排出方法」を参照してください。

なお、ゴミの分別方法や処理方法は全国一律ではなく、市町村ごとに決められています。具体的な分別ルールはお住まいの市町村に、ご確認ください。

資源回収に出す場合、ボトル缶のキャップは必ず外しましょう。中に液体を残したまま長時間キャップを閉めておくと、醗酵したガスで破損する恐れがあります。

飲み終わった後は外し、本体もキャップも水でサッと洗って水をよく切りましょう。なお、キャップ自体も同じ素材なので、ボトル缶と一緒に出すようにしてください。

効率よくリサイクルするためにキャップとラベルを外し、中をすすいでください。

資源回収に出す場合、ペットボトルのキャップは必ず外しましょう。これは、PET素材とそれ以外のプラスティック素材をわけるだけでなく、リサイクルの過程でペットボトルを潰しやすくする意味もあります。また、中に液体を残したままキャップを閉めておくと、醗酵したガスで容器が破損する恐れがあります。

飲み終わった後はキャップを外し、中を水でサッと洗って水をよく切りましょう。

キャップリングは開栓したか否かがわかるようにするために、ボトル本体に残るよう設計されています。

リングはリサイクル工場で粉砕洗浄する際、ペットボトルとの比重差で分別することができるため外す必要はありません。そのまま資源回収に出すようにしてください。

ペットボトルのキャップはプラスチック容器です。市町村のプラスチック容器の回収ルールに従い、排出をお願いしています。

使用されたペットボトルの粉砕、異物除去、洗浄などの工程を経てペットポトルの原料に戻し、再び飲料用ペットボトルに成形、再利用することです。

ペットボトルの本体も白い飲み口の部分も、素材は同じ「PET樹脂」なのでリサイクルできます。

白い飲み口部分は硬度や精度、耐熱性を上げる再処理を行う際に色が変化したものなので、資源回収のときに切り離す必要もありません。

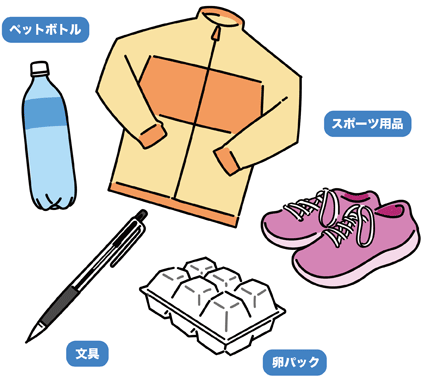

現在ではペットボトルにも再生できるようになりました。その他に卵パックやブリスターパックなどのシートやその成形品、ポリエステル繊維の用途に使われています。

また、ペットボトルリサイクル推奨マーク認定商品としてインテリアや文具、建築資材、園芸用品、スポーツ用品などがあります。

ゴミの分別方法や処理方法は全国一律ではなく、市町村ごとに決められています。具体的な分別ルールはお住まいの市町村に、ご確認ください。

ガラスのビンをリサイクルするときに、アルミキャップや王冠などの金属が混ざると溶けずに残ってしまい、ビンの強度を低下させてしまいます。そのため、必ずキャップは外すようにしましょう。

一方、紙ラベルや中栓などのプラスチックは、ビンを溶かす際に完全に燃えてしまうため取りにくいラベルや中栓は外さず、そのまま資源ゴミに出しても問題ありません。

識別表示マークをチェックし、資源ゴミで出す場合はまず軽く洗い、水分がなくなるまで完全に乾かすようにしてください。

素材別に数値目標を定めて回収・再資源化に取り組んでおり、直近の状況は「第二次自主行動計画にてご案内しています。

当HPの「一般的な容器の排出方法」にて、ご案内しています。

1973年、「飲料容器の散乱防止」「環境美化」の推進をテーマに、食品容器環境美化協議会が発足されました。1982年、社団法人食品容器環境美化協会(食環協)となり、そちらは現在も活動を行っています。

なお全清飲は、食環協に加入し散乱防止対策に取り組んでいます。

容器包装リサイクル法でリサイクルが定められているので、必ずしかるべき処理を行いましょう。

ペットボトルは卵のパックや下敷き、ユニフォームなどに変わりますが、一部は同じペットボトルそのものに生まれ変わることもあります。

日本のペットボトルは色がついていません。これは素材を単一にして、リサイクルの品質を上げるための工夫です。

実はほとんどが、リサイクルされています!

紙の容器をリサイクルに出す際は中を洗い、ハサミなどを使って容器を開き、水分がなくなるまで乾かして、複数の容器をまとめてヒモなどで縛って出しましょう。

ペットボトルはリサイクルして再びペットボトルとなるボトルtoボトルを進め、CO₂排出削減、資源循環へ取り組んでいます。

新しい原料から作るものも、リサイクル原料から作るものも食品衛生法に基づき製造されており品質、安全性は同じです。

ただし、ボトルtoボトルは、リサイクルする際に、使われる原料(回収した使用済みペットボトル)や再生処理プロセスにより、リサイクル樹脂の色味がばらつきます。リサイクル樹脂の配合量によりペットボトルの飲み口や底部で色が付いているように見えることがあります。

より詳しくはこちら→ボトルtoボトルとは?

サイダー・ラムネ

サイダー・ラムネともに炭酸飲料で、いわば「兄弟のような関係」です。

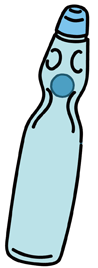

ビー玉(ラムネ玉)で栓をしているものが「ラムネ」で、王冠やスクリューキャップを使用しているものが「サイダー」となります。栓の違いで呼び名が変わります。

地域の農産物や水などを活用して地域性や話題性をアピールして開発、商品化された炭酸飲料のことです。

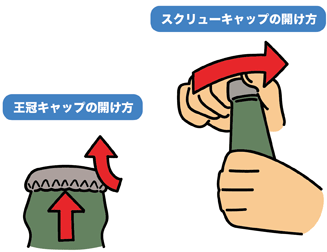

ガラスのビンのキャップには、栓抜きで開ける「王冠」と、キャップを回して開ける「スクリューキャップ」の2種類があります。

王冠は、栓抜きを正面に引っかけて軽く力を入れ、次に横から開けるようにすると安全に開栓できます。栓抜きで無理やり開けようとすると、ビンの口が割れかねないので注意しましょう。

スクリューキャップは、時計回りと逆方向に回します。誤って逆方向に回すと、開封できなくなることもあります。正しい方向を、キャップの側面に矢印で明記してある容器もあるので、まずは方向を確認してから回しようにしてください。

「サイダー」の語源は、フランス語の「シードル(CIDRE/リンゴ酒の意)」に由来しています。

日本での製造元祖は1865年(慶応元年)、長崎の藤瀬半兵衛がレモネードを「レモン水」と名づけ、売り出したことから始まったと伝えられています。

しかし「レモン水」という名は広まらず、その後 “レモネード”が訛った「ラムネ」の呼び名が定着・一般化しました。

はい、ビー玉です。ですが業界では「ラムネ玉」と呼んでおり、ラムネ玉(ビー玉)が栓の役割をするためです。

中身に含まれた炭酸ガスの圧力で、口ゴムとラムネ玉が圧着され栓になっています。

ちなみにビー玉の「ビー」とは、ポルトガル語の「ビードロ(ガラス)」の略という説と、ガラス玉の球状の規格「A玉」「B玉」から区別した…という2つの説があります。

ラムネの飲み口を覆っているシュリンクラベルを剥がし、上部にあるキャップを取り出してください。

キャップを「玉押し」と「リング」にわけ、突起があるほうが「玉押し」です。滑らないようナプキンやタオルを下に敷いて、ラムネを平らなところに置き、ラムネの口に「玉押し」を当て、まっすぐ上から押してください。

ラムネ玉(ビー玉)が落ちると泡が上がるので、しばらく押したままにしましょう。そのまま泡が引いてからお飲みください。開栓時、冷やしが足りない場合やラムネ玉の衝撃などから中身が噴き出すことがありますので、ご注意ください。

「ラムネ」は、ラムネ玉をくぼみ(えくぼとも呼ぶらしい!)に挟んで飲むと、最後までラムネを飲めます。ぜひ、試してみてください。

日本に初めて炭酸飲料が伝えられたのは、米国から浦賀にペリー提督率いる艦隊が来航したとき(1853年・嘉永6年)だといわれています。

そのとき、飲料水の一部として艦に「炭酸レモネード」が積んであり、幕府の役人にこれを飲ませたのが炭酸飲料の第1号。

当時は、コルクで栓をしたきゅうりビン(「清涼飲料の歴史」1809年参考)に入っており、栓を開けた際に「ポン」と大きな音がし、シューと泡が出ました。役人は驚いて「さては新式銃か!」と思わず腰の刀に手をかけたんだとか(真偽不明)。このため当時は「ポン水」や、「鉄砲水」などと呼ばれていました。

これが「ラムネ」の原型で、ラムネという名称も「レモネード」という言葉が訛ったものだといわれています。

詳しくはこちら→「清涼飲料の歴史」

全てガラス製のラムネ容器の国内生産は、1989年(平成元年1月)に生産ロットの減少などで打ち切りとなり、以後台湾のガラス会社に委託生産していました。しかし、こちらも1996年を最後に製造を打ち切っており、現在は生産されていません。

「ラムネ」の生産量のピークは1953年(昭和28年ごろ)。炭酸飲料全体の60%以上を占めていました(約8万3000kl、全清飲統計より)。当時、製造会社数は2000社以上あったとも推測されています。

現在の生産量はピーク時の2割未満ですが、「地サイダー」「地ラムネ」ブームなどを経て、懐かしさや楽しさから再注目されることも少なくありません。

1872年(明治5年)5月4日、東京の千葉勝五郎が「ラムネ(檸檬水)」の製造を習得するための願書を提出(東京市史稿に史実として確認)したとあり、ここから5月4日を「ラムネの日」と制定しました。

「ラムネ」は、全国清涼飲料協同組合連合会と全国清涼飲料工業組合連合会が、「中小企業の特有の品種」として宣言した「中小企業分野宣言製品」6品種のうちのひとつです。

1977年(昭和52年)以来、大手企業と中小企業との“すみわけ”を図る、慣習的なルールとして業界に理解と協力を要請しています。

全国清涼飲料協同組合連合会と全国清涼飲料工業組合連合会が、いわゆる分野調整法の理念と趣旨に則り、長い歴史の中で中小企業が開発・育成してきた「中小企業の特有の品種」として宣言した5品種(※)、そして1982年(昭和57年)に「焼酎割り用飲料」を加えた6品種が、中小企業分野宣言の製品となります。

1977年(昭和52年)以来、大手企業と中小企業との“すみわけ”を図る、慣習的なルールとして業界に理解と協力を要請しています。

※「ラムネ」、「シャンパン風密栓炭酸飲料(シャンメリー)」、「びん詰コーヒー飲料」、「びん詰クリームソーダ」、「ポリエチレン詰清涼飲料」。

答えは「ビー玉」でした!

●ペットボトル飲料はいつごろ発売?

それは1982年2月です。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準の改正によって、ペットボトルを使った炭酸飲料、果実飲料の製造が始まりました。一方、概ね1ℓ未満の小型サイズについては、散乱ゴミに対する懸念から業界では使用を自粛していましたが、リサイクルの取り組みが本格化した1996年、消費者ニーズに応えて500mlサイズのペットボトルを導入することになりました。

●ポリエチレン容器の始まりは?

ポリエチレン原料が輸入されたのは1951年(昭和26年)で、ポリエチレン容器詰清涼飲料が業界に登場したのは1955年(昭和30年)ごろです。

1957年(昭和32年)、食品衛生法上の例外承認容器として認められると、1959年(昭和34年)12月の改正により、食品衛生法上の容器として承認。その容器の形態などが厚生省通達によって定められ、現在に至っています。

当初は90ml以上の三角袋でしたが、1958年(昭和33年)ごろからビン型、長方形型、タル型等の成形容器もつくられるようになり、今日では成形品が主体をなすようになりました。

●日本でコーラ飲料が誕生したのはいつ?

日本にコーラ飲料が輸入されたのは、比較的早かったといわれています。実際、詩人・高村光太郎が1914年(大正3年)に発表した詩集「道程」にて、「コカコオラ」という言葉を使っています。また、作家・芥川龍之介は1925年(大正14年)、知人へ宛てた手紙で「コカコラ」とコーラ飲料のことを書いています。しかし、当時は「珍しい舶来の飲料」というだけで、大衆化には至らなかったようです。

日本にコーラ飲料が定着したのは戦後であり、米軍の駐留とともに軍納品として国内に入ってきたことが大きな理由です。

本格的に日本で生産が行われるようになったのは、1956年(昭和31年)11月。在留外国人、観光外国人を対象に販売個所を決めるなどの条件つきで、コカ・コーラとペプシコーラが製造・販売できるようになりました。その後、1960年(昭和35年)10月にはコーラ飲料用調合香料が、自動割当になるとともに一般でも市販されるようになり、さらに翌年10月には自動承認制に移行し、現在の発展につながることになりました。

●コーヒー飲料の始まりは?

コーヒー飲料は1920年(大正9年)、神奈川県の守山乳業がつくったミルクコーヒーが始まりです。牛乳にコーヒーの味をつけ、菊型のビンに入れ製造販売したもので、翌年には横浜駅構内で販売が開始。これを機に、各地の中小企業によるミルクコーヒーの製造販売がスタートしました。

1935年(昭和10年)ごろ、ボイラーの一般化で殺菌効果が上がり製造業者が急増。その後レトルトビンが開発され、中小清涼飲料業者でレトルト殺菌によるビン詰めコーヒー飲料の生産が増加していきました。

缶入りコーヒー飲料が市場に広まったのは、1969年(昭和44年)。UCC上島珈琲が発売し、翌年の大阪万国博覧会で大人気を得たのがきっかけです。

●スポーツドリンクは、どのように生まれたのか?

米国フロリダ州において、アメリカンフットボール選手の飲料として開発されたのが始まりです。スポーツドリンクは、スポーツをしたときに汗として失われた水分とナトリウムイオン、カリウムイオンなどの電解質をスムーズに補給するために、こうしたミネラル類を加えた体液の浸透圧と等しい(アイソトニック)状態に調節した飲料水です。

1968年、米国でスポーツ選手を対象とした飲料水がつくられ、普及していきました。日本では1976年(昭和51年)ごろに、米国から粉末タイプの「ゲータレード」が輸入販売され、1980年(昭和55年)には液体タイプの飲料として大塚製薬から、「ポカリスエット」が発売されたのが始まりです。

●紅茶飲料が販売されたのはいつ?

紅茶はもともと中国の原産。現在ではインドやスリランカ、ケニアなど東南アジアや北アフリカを中心に生産されています。

日本に紅茶が輸入されたのは1906年(明治39年)。一般家庭に飲物として広まったのは戦後です。そのときもリーフティーやティーパック、インスタント・ティーとしての飲用がほとんどで、1973年(昭和48年)にポッカコーポレーション(現・ポッカサッポロフード&ビバレッジ)が缶入り紅茶飲料を販売した後も、レモンティーやミルクティーが中心の市場でした。その後の1987年(昭和62年)、キリンビール(現・キリンビバレッジ)から「午後の紅茶」ストレートティーが発売されました。

●ウーロン茶飲料はいつ発売されたのか?

ウーロン茶は、中国が原産で発祥地は福建省北部の武夷山といわれ、次いで広東省などでも生産されています。

ウーロン茶に代表される「半発酵茶」の第1次ブームは、1978年(昭和53年)が始まり。当時は痩身、便秘止めなど効用についての訴求が、マスコミを通じて広く流れたことも手伝い、リーフティーを主体に爆発的に増加しましたが粗悪品の流通も多く、すぐに下火となってしまいました。

ウーロン茶の第2次ブームは1981年(昭和56年)2月、伊藤園が缶入りウーロン茶を発売したことがきっかけです。同年12月にはサントリーからも缶入り烏龍茶飲料が発売され、洋酒のウーロン割りの需要開発などで一気に消費が増えました。

●緑茶飲料が飲まれるようになったのはいつ?

遣唐使たちによって伝えられたという日本の緑茶。「日本茶」とも呼ばれ、国民生活に不可欠な飲料として定着しており、緑茶を代表する普通煎茶は生産量の80%を占めています。

緑茶がドリンク飲料の形態に加工され、販売されるようになったのは1983年(昭和58年)。ポッカコーポレーション(現・ポッカサッポロフード&ビバレッジ)と宇治の露製茶が「ほうじ茶」を発売したことがきっかけです。さらに1985年(昭和60年)、伊藤園が缶入り緑茶を発売しました。

●ブレンド茶はどのように誕生したのか?

自然・健康志向の高まりで無糖飲料が好まれるようになる中、茶系飲料市場で日本茶本来の風味に加え、はとむぎ、大麦、大豆、玄米、どくだみ、ウーロン茶、ハブ茶、プーアール茶、月見草、シイタケ、ミカンの皮、ヨモギ、アマチャヅルなど、何種類もの原料がバランスよくブレンドされたブレンド茶飲料という新しい分野が確立されました。

1993年(平成5年)3月にアサヒビール(現・アサヒ飲料)から、業界で初めて16種類の原料をブレンドした「アサヒ十六茶 缶340g」が発売されたのが始まりです。

「清涼飲料水品目別生産量」で案内しています。 詳しくはこちら→「清涼飲料水品目別生産量推移(2000~2019年)~統計~」

2019年の総生産量は約2261万klです。この約半分が無糖の茶系飲料、ミネラルウォーター類やノンカロリーの炭酸飲料などと推定されます。

2019年、1人当たり年間で約180ℓ消費しています。

詳しくはこちら→「1人あたりの消費量推移~統計~」

2019年、1人当たり年間で約180ℓ消費しています。

詳しくはこちら→「1人あたりの消費量推移~統計~」

清涼飲料水とは一般的にはお薬やお酒、乳関係の製品以外の全ての飲料のことを指しています。全清飲が統計でまとめている区分については、「一般的な清涼飲料水の分類」でご紹介しています。

生産統計上の分類は、統計の「清涼飲料水品目別生産量」で案内しています。

会員社や生産者より協力をいただき、1~12月の生産量を翌年1月から調査して、5月に「清涼飲料水関係統計資料」として取りまとめて発刊しています。

全清飲では年間生産量(キロリットル)で統計を取りまとめています。本数ベースや箱数ベース、月別などのデータはありません。

「エナジードリンク」の定義はありません。一般的には、カフェインだけでなく、エネルギー源としての糖類または甘味料、栄養成分としてのビタミンなども含まれている飲料のことを、「エナジードリンク」と呼んでいる国が多いようです。

食品安全委員会のパンフレット「食品中のカフェインについて」には、「エナジードリンクを飲むときに注意することは?」というコラムがあります。こちらも参考にしてください。vol51_P2_3.pdf (fsc.go.jp)。

農林水産省策定のミネラルウォーター類の品質表示ガイドラインによると、ミネラルウォーター類(容器入り飲料水)は、ナチュラルウォーター・ナチュラルミネラルウォーター・ミネラルウォーター・ボトルドウォーターの四つの品名に分類されています。

詳しくはこちら→「ミネラルウォーターの品質表示ガイドライン~製造~」

清涼飲料水とは、乳製品やお酒以外の飲み物をいいます。涼飲料水(炭酸ガスを含む飲料)は古代ローマ時代、天然に湧き出る鉱泉や温泉を飲用したことが始まりだとされています。

鉱泉の水は普通の水と異なって人体のためになり、健康の増進に役立つことが知られ、まずは病人に飲まれていました。

世界で最初に炭酸含有の飲料をつくったのは、クレオパトラだという伝説があります。真珠をぶどう酒に入れると、真珠の主成分である炭酸カルシウムが酸に溶け炭酸ガスが発生します。それを、美容と不老長寿の秘薬として飲んだと伝えられています。

日本に初めて炭酸飲料を伝えたのは1853年、艦隊を率いて浦賀に来航したペリー提督です。

このとき、飲料水の一部として艦に「炭酸レモネード」を積んでおり、幕府の役人にこれを飲ませたのが“炭酸飲料1号”だといわれています。

大正7年11月に、前身である全国清涼飲料水同業組合が設立されました。実は、歴史のある組織なんです!

コーヒー豆を原料とした飲料でも、乳固形分が製品重量の3%以上のものは「乳飲料」と分類され、実は清涼飲料水ではありません。

「砂糖」とはさとうきび、てん菜などから抽出され、分離したぶどう糖と果糖から構成される糖です(ぶどう糖と果糖が結合した二糖類)。

カフェインは、食品に含まれる成分のひとつです。コーヒー豆や茶葉、ガラナ、カカオ豆などに含まれており、中枢神経を興奮させる作用があるため、頭がすっきりしたり、眠気が抑えられたりすることがあります。

カフェインには、コーヒー豆や茶葉等に本来含まれているものと、それらを精製して食品添加物として加工したものが存在します。

食品に甘みを呈する成分で、「糖質系甘味料」と「非糖質系甘味料」の2種類にわけられます。

糖質系甘味料は砂糖、でん粉由来の糖、その他の糖、糖アルコールがあります。一方、非糖質系甘味料はステビア、アセスルファムカリウム、スクラロース、アスパルテームなどです。

「高甘味度甘味料」は、食品衛生法により使用が認められた食品添加物です。

食品添加物の安全性は食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なう恐れのない場合に限って、成分の規格や使用の基準を定めた上で使用を認められています。従って、高甘味度甘味料を使用した食品の安全性は十分に確保されていると考えられますが、懸念がある方は医療関係者への相談をお勧めします。

「異性化糖」は、ぶどう糖と果糖を主成分とする甘味料で日本農林規格(JAS)により規格が定められています。

異性化糖のうち果糖含有率(糖の中でも果糖の割合)が、50%以上90%未満のものを「果糖ぶどう糖液糖」としています。

「オリゴ糖」とは、ぶどう糖や果糖などの単糖類が結びついたもので、腸内環境を整えるのに役立つといわれています。

イソマルトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖などがあります。

食品の製造の過程において、または加工もしくは保存目的で食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものを添加物といいます。

厚生労働省では、食品添加物の安全性について食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なう恐れのない場合に限り、成分の規格や使用の基準を定めた上で、使用を認めています。

南米原産のキク科ステビアの葉より抽出した甘味成分で、砂糖の約250~350倍の甘味を有する食品添加物です。

日本では1996年に厚生省(現、厚生労働省)が、食品添加物として安全性を確認しています。

食品添加物。砂糖の約200倍の甘味を有します。

日本では、厚生省(現、厚生労働省)が食品添加物として安全性を評価し、2000年4月に使用が認可されています。

食品添加物。砂糖の約600倍の甘味を有します。

日本では、厚生省(現、厚生労働省)が食品添加物として安全性を評価し、 1999年7月に使用が認可されています。

食品添加物。砂糖の約200倍の甘味を有します。

日本では、厚生省(現、厚生労働省)が食品添加物として安全性を評価し、 1983年8月に使用が認可されています。

「ポリデキストロース」は水溶性の食物繊維で、日本では食品として取り扱われています。

元来は、糖尿病予防や高脂血症のために医療用に開発されたものですが、現在は飲料や食品など幅広く活用されています。

砂糖やぶどう糖などの食用炭水化物を熱処理して得られたカラメルを、食品や飲料を褐色に着色するため、広く用いられている食品添加物です。