(清飲記者会・室田亮一)

幕末、ペリーが幕府役人に出した「レモネード」が元祖

(下)明治時代のラムネびん

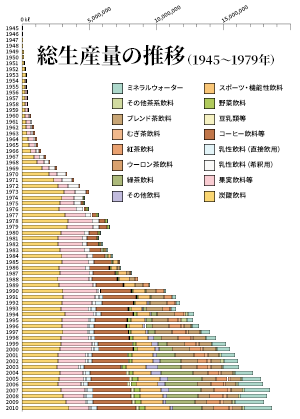

1853年、時は幕末。アメリカ合衆国のペリーが浦賀に寄港し開国を迫った時に、江戸幕府の役人を接待した飲料が「レモネード」と伝えられている。ペリーが持ち込んだレモネードは、その後長崎で藤瀬半兵衛が、横浜で英国人・ノースレーが、東京では華僑の蓮昌泰が相次いで製造を開始、全国で製造されていった。この「レモネード」(右上:キュウリびん写真参考)が、後にラムネと呼ばれるようになり、1887年に玉入りびん(右下:写真参考)が英国から輸入され、同じ頃、大阪の徳永ガラスが玉入りびんの製造に成功、キュウリびんは急速に廃れていく。1900年には王冠が輸入され、コルク栓の時代は終わりを告げる。この頃から、玉入りびんに詰められたものを「ラムネ」、王冠で栓をされたものを「サイダー」と区分している。王冠を最初に使用したのはビールで、清涼飲料では「平野水」の1901年が初。1906年に「平野水」が「三ツ矢サイダー」となり、6年後の1909年に「リボンシトロン」が発売された。

大正から昭和初期にかけては、今も残る清涼飲料ブランドが数多く登場している。1919年にはカルピスの創業者・三島海雲氏により「カルピス」が発売され、同じ時期に明治屋が「コカ・コーラ」を輸入・販売している。昭和に入り1928年に「キリンレモン」、33年に「カゴメ トマトジュース」、38年には「ヤクルト」が発売された。それぞれ個性・特徴のある商品が登場することで、市場が形成されていった。これらのブランドが市場を創造しつつある中で、第二次世界大戦へと突入していった。この間、1918年11月には今の全国清涼飲料工業会の前身「全国清涼飲料水同業組合」が設立され、同組合は55年に今の形「社団法人全国清涼飲料工業会」となっている。

焦土からの業界再建

第二次世界大戦後の復興は他産業の例に漏れず、清涼飲料業界にも厳しいものとなった。全国でおよそ2700あった清涼飲料の工場は、戦災による焼失、整理統合などにより残ったのはわずか468工場に過ぎなかった。「先人達はいち早く清涼飲料の製造を始めるべく努力したが、製造機器や原材料の調達など、大変苦労し、製造を再開したと聞いている。改めて先人の努力と英知に感謝したい」と東京都清涼飲料協同組合阿部勲夫理事長が組合創立100周年記念式典で語ったように、まさしく焦土の中から、容器も原料も手に入らない状況の中、清涼飲料業界の先人達は戦後史の第一歩を踏み出した。

1946年に内務省令が改正になり、人工甘味料のサッカリンとズルチンの使用が認可された。統制経済の中で嗜好品・贅沢品であった清涼飲料に砂糖の割り当てはなく、砂糖の代替え甘味料として使用され、立ち直りに一役買うことになった。

このような中、東京の中小飲料企業が、進駐軍が豪快にシャンパンを飲んでいる姿にヒントを得て、1947年に発売したのが「シャンメリー」(当時ソフト・シャンパン)だ。後に高付加価値商品として、キャバレーやバーなどのクリスマスパーティーを盛り上げる飲料として支持を広げ、夏場偏重の飲料市場で、通年化への一歩となった。

また1947年には食品衛生法改正、48年に食品衛生法施行規則が制定され、新たな表示義務や殺菌基準が明確になり、「原料として使用された植物または動物の組織成分に起因する混濁の沈殿は差し支えない」と規定された。つまり、混濁ジュースの生産が可能となり、49年には果実飲料の草分け「バヤリースオレンジ」が発売され、51年からはアサヒビール(当時・朝日麦酒)が販売を開始した。52年に「リボンジュース」、54年に「キリンジュース」が発売された。

1954年、日本初の缶入り飲料として明治製菓が東京地区限定で発売した「天然オレンジジュース」も果実飲料だ。同社は1936年より「みかん缶詰」を販売しており、そのノウハウを活用して缶飲料を開発。容器も食品缶を細長くしたもので、現在のような飲み口はなく、専用の缶きりを付けて両側を開けて飲む形状であった。それまでの清涼飲料はびんがメインであり紫外線が遮断できず、果実飲料独特の色やビタミンCを保護するため缶容器を採用することになった。

1955年頃、最終製品の製造業者数は「ラムネ」を主体とする中小業者で、約3000社程度に回復していた。戦後、清涼飲料税と免許制が廃止され、一挙に参入業者が増加したためだ。また1954年に粉末ジュースへの課税がスタート。より安価な粉末ジュースが人気を得始めていたことに注目し、いち早く課税したことがうかがえる。

清涼飲料と税金の戦い

軍費捻出のために大正から昭和にかけて清涼飲料への課税問題が取り沙汰されはじめた1917年、「清涼飲料水課税」の起案の動きを察知し、全国清涼飲料課税反対連盟を結成。反対陳情に動き、一時は沈静化したものの1926年4月1日には清涼飲料水への課税が施行されることとなった。「ラムネ」は180l当たり7円、「ラムネ以外の炭酸飲料」が同10円(売上の1割程度)。零細業者にとっては大きな負担であり、撤廃運動を行ったものの戦争が本格化するとともに増税が繰り返され、一時は売上の6割を占めるまでになった。

戦後はインフレの加速とともに急上昇。1946年の180l当たり550円の増税(売上の50%)に、東京の有志が猛反発の声を上げ、これが全国運動に発展し、清涼飲料水税改廃期成同盟を結成。大蔵省へ陳情したものの1948年には史上最高の課税である9500円。物価庁告示のサイダーの生産者価格が25円に統制される環境下、半分強の13円80銭が税金。ようやく製品が潤沢に市場に出回りはじめた矢先のことであった。

国会への陳情を行い、翌年には平均15%の減税を実現。1950年には清涼飲料水税は物品税に移行されるものの、税そのものは依然継続。業界上げての撤廃運動を続けるものの、物品税が廃止になったのは1989年4月1日の消費税導入まで続き、昭和の時代は税との戦いの時代でもあった。

コーラ飲料の上陸

1919年、明治屋によって始めて輸入された「コカ・コーラ」は東京・銀座の喫茶店などで愛飲されたが、戦中は姿を消し、第二次世界大戦後にアメリカ軍の駐留とともに再上陸した。この「コーラ飲料」の上陸については、外資系企業の本格参入という新しい潮流を巻き起こし、当初、業界上げて反対運動を展開したものの、結果としてコカ・コーラの現地主義は清涼飲料業界を取り巻く関連産業、製造設備や原材料であるびん・王冠・缶などの包装資材、配送器具、販売機材技術など発展の契機となったといえる。

戦後、米軍向けに「コカ・コーラ」の製造が全国6カ所でスタート。当初、水と炭酸ガス以外の原料および機械類のほとんどを輸入に頼っていた。この「コーラ」に刺激され国産コーラが続々と発売され、1950年には国産コーラだけで大小あわせ100数社になっていた。

コカ・コーラビジネスを語る上で、「日本のコカ・コーラ事業の父」と言われる高梨仁三郎氏(小網商店代表社員・東京コカ・コーラボトリングの初代社長)の存在は大きい。氏は駐留軍関係者専用の「コカ・コーラ」に出会い、この新しい飲み物が「近い将来、必ず国内の飲料市場を席巻する」という情報を耳にし、販売に向けた行動に移した。

生産許可を得るために「ボトラーとしての承認」「生産に必要な原液を輸入するための外貨の割当」に着手し、1951年9月、サンフランシスコ講和条約成立などにより、主権国家として自由世界の仲間入りをした翌年の10月末に渡米。同年11月に東京地区における「コカ・コーラ」のフランチャイズ権を取得した。

高梨氏は1953年から国内での販売に向け、「コカ・コーラ」の原液を輸入したいという許可申請を提出したものの、国内の清涼飲料業界に波紋を巻き起こす。国会においても反対論が相次ぎ、1956年11月にようやく「コカ・コーラ」と「ペプシコーラ」に対し、「無酒精飲料の原液」の輸入に関する許可がおり、翌年からの本格販売に至った。ただ、当初は販売場所が外国人が利用する場所などに限られていた。

1958年、日本コカ・コーラの原液製造工場が完成したものの、製造・販売が制限されていたため、まずは「ファンタ」の生産からスタート。オレンジ、グレープ、クラブソーダの3フレーバー(200mlびん)を民間用として販売しマーケティング活動を行うことで、コカ・コーラならではの直販制と現金売り方式のルートセールスが始められた。

1960年、コーラ飲料の原液の輸入は自動承認制となり、翌年には完全自由化に移行。同時に厳しく制限されていた販売箇所の規制が解除され、広告活動の制限も撤廃された。

中小会員が統一商標「コアップ・ガラナ」を発売

1960年、全国約3000社の中小飲料業者は、全国清涼飲料協同組合連合会の共同事業(現在は組合から分離、日本コアップが商標管理)として統一商標の商品「コアップ・ガラナ」の発売に着手した。同商品は全国で商品規格や品質、外装、宣伝に至るまで統一。開発には「ブラジルでコーラより飲まれている飲料」という賛助会員(坂本香料)からの助言もあり、ガラナを主原料とした炭酸入り飲料で日本人の味覚に合うように開発した。容量は200cc、価格は小売価格で25円。初年度は80万本を販売、東京でも翌年から販売され急成長、7年後には年間3000万本まで拡大した。その後も同種の統一商標の商品開発と発売が相次いだ。

新たな飲料の登場(日本清涼飲料の多様化の始まり)

1961年、大塚製薬は輸液事業に次いで飲料事業に参入、栄養ドリンク「グルクロン酸ビタミン内服液」も発売し、次いで翌年にも新製品を発売したが、ライバル社のドリンク剤に敵わなかった。なかなか納得できる商品ができず、あと一歩のところでこの局面を打開したのは「炭酸の爽やかさを加えれば、美味しい栄養ドリンクになるという発想だった」(同社)と振り返っている。これは当時としては革新的なアイデアで、今までにない「炭酸栄養ドリンク」開発は、まさに新しい需要を掘り起こした。従来のドリンク剤が医薬部外品として扱われ、薬店・薬局で売られていたのに対し、「オロナミンCドリンク」は一般的な小売店で扱われる清涼飲料水として発売した、という意味で注目される。「オロナミンCドリンク」は、当時コーラが30円前後の時代、100円(現在は110円)という価格で販売されていたというのも特筆される。その後、炭酸栄養ドリンクは他社からも発売されたが、「オロナミンCドリンク」はNo.1ブランドを維持、今春にも累計販売本数300億本を突破予定で消費者から今も愛飲し続けられている商品だ。

びんから缶へ 初の缶コーヒーも誕生

1965年、初の缶入り炭酸飲料「コカ・コーラ」250mlが発売された。その前年の1964年にプルトップ付きビールが発売されており、「コカ・コーラ」が1967年、清涼飲料業界に先駆け採用した。

また、1969年には世界で初の缶コーヒーが誕生することになる。「UCCコーヒーミルク入り」だ。コーヒー飲料は今では飲料市場の16%程度と大きな比率を占めるほどに成長しているが、そのうち7割強は缶コーヒー。その先駆けとなったのが同商品だ。缶コーヒーは、UCC上島珈琲創業者、上島忠雄氏の駅での経験が誕生のキッカケとなった。

1967年ごろはびん入りのミルクコーヒーが主流だった。同氏は、出張先へ向かう列車が止まり駅の売店でびん入りミルクコーヒーを買い、飲もうとした瞬間、発車のベルが鳴り、一口飲んだだけで、飛び込むように列車に駆け込んだ。無駄なことを極度に嫌がる同氏は、「もったいないことをした」と飲みかけのミルクコーヒーのことが何度も頭をかすめたという。その時に閃いたのが、缶入りのコーヒー。「いつでも、どこでも飲め、飲み残しをするようなこともない」という上島氏の発想が商品開発の発端だ。

すぐさま缶コーヒーの製造に取り組んだ同社だったが、当初はコーヒーと牛乳を溶かして缶に入れてもすぐに分離、上部に牛乳分が溜まったり、高圧・高熱殺菌処理の工程での加熱による風味の変化、缶のコーティング問題など、商品開発は何度も何度も失敗が続いた。しかし、「コーヒーという製品を形あるものとして我々の手で後世に残そう。コーヒー屋としての魂を缶コーヒーに吹き込もう」と同氏は開発陣を激励、まさに缶コーヒーづくりへの執念が、1969年3月についに実を結ぶ。当初は業務用の販路が中心であった同社は、鉄道系の販売店に力を注ぐなど全社あげて拡販を図った。一般に社会から注目を集めたのが、翌年の大阪で開催された万国博覧会で販売したことで、海外からも評価が広がり、夏場に生産が間に合わないほどまで爆発的な売れ方をすることになった。

その後、1972年にポッカコーポレーションがホットにできる「ポッカコーヒー」を、73年にダイドードリンコが「ダイドーブレンドコーヒー」を、75年には「ジョージア」が発売され、その後ビールメーカー系の飲料メーカーからも缶コーヒーブランドが相次ぎ登場、今ではコーヒー飲料は300万klをうかがう市場規模にまで拡大している。缶入りのコーヒーという、潜在していた消費への上島氏の気づきが、ここまで大きなカテゴリーを生み出した。

「ジュース」の表示問題、チクロショック

商品を中心に追ってきたが、最後に業界が直面した問題について振り返る。

1960年に、牛肉の缶詰として売られているのに、中味が鯨肉だったという「にせ牛缶事件」が大きな社会問題となった。2年後には「不当景品類及び不当表示防止法(景表法)」が成立した。当時、レモン飲料として販売されていた商品の中に、レモン果汁が含まれていても少量で、大部分が香料と酸味料で製造されていた商品が存在し、さらにそれはラベルや表示では消費者に天然レモン果汁を連想させるものだった。これらに対し1968年、レモン飲料など多くの商品が排除命令を受け、さらに「ジュース」の名称まで飛び火。1969年9月に公正取引委員会から指導を受け、同年11月業界団体として「果汁100%以外にはジュースの名称は使用しない」ことを決定した。

またチクロショックも大きな出来事だ。1955年に人工甘味料「チクロ」が食品添加物として使用 が認可された。サッカリン、ズルチンに比べて甘味度は低く高価であったものの砂糖に近い爽やかな甘味で人気を呼び、甘味料の主役となっていたが、1969年、米国でチクロの発ガン性が発見され、日本においても翌年1月で販売禁止となった。当時、砂糖と甘味料の価格差が大きいこともあり、一部の商品を除きチクロを甘味料として使用しており、特に、中小業者への影響が最も出た。さらに当時、人気を得ていた粉末飲料の多くが使用しており、同商品の大半が姿を消すきっかけとなった。この後、砂糖を使用した商品がメインとなった。

環境問題への取り組みも

清涼飲料業界が社会的な存在感を高めるに伴って、さまざまな社会的責務が明確になってきたのもこの時代だ。缶飲料の台頭に伴い、1972年ごろより空き缶などによる散乱問題が議論されるようになり、1973年にアルミ缶リサイクル協会、スチール缶リサイクル協会、食品容器環境美化協会が設立されている。業界をあげて環境問題に取り組むようになっていった。

業界発展に貢献する自販機が登場

現在でも、清涼飲料の販売構成比で約3割超を占める自動販売機(以下自販機)。その台数は250万台を超える。清涼飲料業界の発展にとって、大きな役割を果たしている。そもそも戦後の自販機開発は1953年に10円青銅貨が発行され、様々な自販機(飲料以外も)の開発が進む。清涼飲料自販機の先駆といわれているのは、星崎電機が製作したウォータークーラーにジュースを入れて販売する機械で、10円を投入すると一定量のジュースが出てくる自動販売クーラーの技術を応用したと言われている。その後自販機の生産を本格化させ、改良・モデルチェンジを経て、1961年に「オアシス」の名で知られる画期的な噴水型のジュース自販機を発売、爆発的な自販機ブームを起こした。

翌年、三菱重工業(当時新三菱重工業)、ツガミの参入はより多くの企業の自販機ビジネスへの参加を呼び込む。三菱重工業の自販機進出は、食品関連の産業機械を拡大する狙いがあり、コカ・コーラのボトラー社に対し、びん詰設備や自販機の売り込みを強化する意図があったようだ。そのため、コカ・コーラ本社のある米国の有力自販機メーカーであるベンドー社と技術提携を結び国産化。1962年に国内で最初に製品化されたびん飲料自販機の2機種はいずれもコカ社向けだった。三共電器(現サンデン)もジュース自販機を開発、参入企業はその後も相次いだが、当時は「肝心のユーザー企業(中身メーカー)が十分に育っていなかったために販路開拓に難航した」(自販機工業会)ことから、参入したものの撤退する企業も少なくなかった。同年、初のカップ式インスタントコーヒー自販機が開発された。コールド機の需要が一巡し、設備稼働維持が必要だったことや、オペレーターにとっては冬場の稼働率アップのため、ホット飲料の自販機が求められたこと。これらがホット機の開発が進んだ背景にあった。自販機専業オペレーターが登場したのもこの頃のことだ。

1971年以降、飲料自販機の分野で多様化の動きが起こり、びんから缶へとシフトは加速していった。これは蛇行状のサーペンタイン収納方式が開発されたためで、びん缶比率は一気に逆転することになった。72年に清涼飲料缶とコーヒー自販機が、76年には缶のホット&コールド自販機が登場、飲料自販機は多様化の一途を辿る。

中でも市場構造を大きく変えたのが「ホット・コールド機」で、73年に三共電器から発売された「ホットorコールド機」は季節によってホット用、コールド用の切り替えが選択できるもので、自販機内のすべての商品がホットかコールドに切り替わるものだった。その後76年12月に三洋自販機から発売された「ホット&コールド機」は、一台で同時にホットとコールドの商品が展開できるというものだ。

このホットorコールド機の開発にはポッカコーポレーションの創業者谷田利景氏が関わっている。「コーヒーは眠気覚ましになり、温めても冷やしても飲めるので、一年中売れる。冷やして、かつ温めて売れる自動販売機を開発できれば面白い」との同氏の発想が発端だった。電器メーカーを回り開発を要請したが、当時はコールド専用機が主流の時代で、開発・発売まではいくつもの電器メーカーを訪ねたとの回顧もある。冷やすだけの清涼飲料から、温めて飲める清涼飲料への広がりは、現在では当たり前にあるホット・コールド兼用自販機だが、ホットで販売が可能になったことで、最盛期の夏と冬の販売量の差を埋め、缶コーヒーの売上げ拡大、さらに商品カテゴリーの多様化の礎にもなった。